出自遊戲《Press X not to Die》 | |

| 基本資料 | |

| 用語名稱 | 快速反應事件 |

|---|---|

| 其他表述 | QTE的、Quick Time Event |

| 用語出處 | 遊戲行業,成型於《莎木》 |

| 相關條目 | ACT、FPS、TPS、音樂遊戲 |

快速反應事件即Quick Time Event ,簡稱QTE,是諸多現代遊戲作品中出現的一種操作方式。簡而言之,玩家根據遊戲屏幕顯示的順序,在規定時間內按順序按特定鍵位,這就是一次QTE操作。

來源

QTE的歷史要追溯到20世紀80年代的電子遊戲,部分早期的交互式電影遊戲例如 Dragon's Lair預先以動畫或者真人電影形式錄製好既定的故事情節,然後在固定某個時間段要求玩家進行特定的操作,以方便其繼續播放接下去的遊戲內容。若玩家不按照要求進行操作,則會導致遊戲結束或者進入BAD END。這是QTE的來源之一。

但當今真正意義的QTE則來自1999年世嘉土星主機上的里程碑式大作《莎木》,由該遊戲製作人鈴木裕親自定義,當時他將QTE稱呼為 Quick Timer Events.《莎木》也是第一個成功地將QTE完美融入至遊戲中的典範。

從此以後,QTE操作開始被廣泛地應用於遊戲中,尤其是在動作遊戲和交互式電影遊戲中有著廣泛的應用。然而,玩家與遊戲批評家們對此卻並非一味的歡迎。

QTE的作用

| 目的 | 情形 | 失敗懲罰 |

|---|---|---|

| 玩家操作的角色需要在劇情中做出一系列遊戲操控系統不支持的動作 | 遊戲特定場景中,或者是過場動畫 | 有可能因角色死亡而直接GAMEOVER |

| 增加玩家臨場交互感 | 應用於遊戲一般場景中,多出現於交互式電影遊戲 | 部分情況QTE失敗並不影響角色生死,但有些情況相當於決定某種結局 |

| 加強玩家的打擊感和操作手感 | 多應用於動作遊戲遊戲界面中,作為連擊的終結技或者BOSS戰的終結技等 | 大部分情況下並不會導致角色死亡而GAMEOVER,但成功後往往會增加玩家的評分和獎勵還有快♂感 |

| QTE就是遊戲的主要操作模式 | 幾乎整個遊戲進程 | 不想虐待手柄鍵盤就讓遊戲吃灰吧 |

QTE不太可能出現在策略類、回合制、卷軸射擊類遊戲中。

QTE引發的爭議

正面評價

QTE的引入讓角色(尤其是動作遊戲角色)有了更加多的操作空間,極大的增強了玩家與遊戲的互動交流,從此玩家不再是角色各種過場動作的旁觀者,而是親自參與其中。引入QTE終結技這個概念讓原本枯燥地刷連擊的動作遊戲開發出全新的連擊效果,有了更多的視覺享受,而且這種享受來自於玩家的互動所以效果更佳,事實上部分遊戲的確鼓勵玩家這麼做。[1]

另一方面,交互式電影互動遊戲為了避免玩家成為一個旁觀者,除了優秀的劇本和IMAX級光影聲效果外,QTE成為增強玩家代入感的最佳選擇。在動作感知技術高速發展的今日,QTE也不僅僅侷限於按鍵位,更加貼近遊戲設定的動作的QTE會讓這種代入感進一步加強。[2]

負面評價

由於QTE對玩家的反應有一定要求,所以其成功率有限,因此導致遊戲進程失利甚至遊戲結束的情況數不勝數。

部分遊戲為了提升難度,並不在遊戲敵人,場景下功夫,而是不停地增加關鍵場景的QTE難度。三上真司的《生化危機4》有一場經典的QTE動畫:李昂VS克勞薩 這原本是一段過場CG,但製作人為了

在《生化危機6》中,數不勝數的過場QTE讓玩家防不勝防,而且甚至角色可以選擇攜帶的升級之一便是QTE難度下降,最終導致生6初期不受玩家群體歡迎。

另外,不合適的QTE會讓玩家失去操作遊戲的感覺,遊戲不再是走位,瞄準,連擊,閃避,而是死死地盯著屏幕,按好每一個QTE。《使命召喚:現代戰爭3》最後一個場景便是如此,結局要求玩家完成一系列QTE操作,然而之前的遊戲操作一直是經典射擊遊戲模式,這種不適應感極大地影響了玩家的遊戲體驗。某編輯者:我直到馬卡懦夫轉過頭來前都沒發現有個F要我按,死過好多次一直如此。《使命召喚:現代戰爭2》雖然最後一幕也是一直QTE,但整部遊戲從第二關起就有QTE或類似QTE的要素存在,而且失敗懲罰不強(最後一幕),所以玩家感覺不大。

使用QTE的典型遊戲

- 動作類遊戲

- 《莎木》系列:真正定義QTE的里程碑作品

- 《戰神》系列:QTE終結技的代表

- 《獵天使魔女》系列:將QTE與常規攻擊完美結合的典範,合理的搭配能打出令人目眩的連擊與評分

- 《阿修羅之怒》:

QTE之怒,幾乎就是QTE走路的遊戲,手柄瑟瑟發抖中 - 《生化危機4》:引入QTE和跟隨第三視角讓生化危機脫胎換骨,李三光外號的由來[3]

- 《生化危機6》:大量使用過場QTE且強行提升難度導致遊戲體驗下降。

- 《刺客信條II》:在過場動畫中偶爾出現,配合二代特殊按鍵標識特別難受,但不影響劇情發展。及時照做有福利呦~

- 《刺客信條III》:在開拓地打獵時遇到山貓、狼、熊等生物百分百觸發

- 《虐殺原形》在遭遇超級士兵及其他高級對手時或破環特殊裝置時觸發

- 《殺手系列》:暴露後與持槍的敵人近身搏鬥時會立即並進入QTE模式(會根據難度的不同決定QTE的難度),而且這個時候47不是無敵的在你QTE的時候你就可能被其他敵人開槍射死了。

- 《人中之龍》

- 部分《忍者龍劍傳》系列作品

- 《崩壞3》

- 《絕區零》(連攜技)

- 《星之卡比Wii》以及其後續主要系列作品:很多體現於擺脫敵人控制,或者最終決戰期間等情況。

- 交互式電影遊戲

- 《超凡雙生》

- 《暴雨》

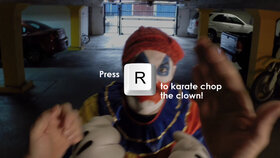

- 《Press X not to Die》: 一個以QTE為梗的真人互動式遊戲

- 《蝙蝠俠故事版》

- 《底特律:化身為人》幾乎沒人高手模式無誤通關

- 第一人稱射擊類遊戲

- 《使命召喚:現代戰爭3》有多少人是死了好幾次才吊死馬卡洛夫的?我們仍未知道那天普萊斯死的次數。

- 《使命召喚:高級戰爭》Press F to Pay Respects為啥要用QTE來默哀啊

- 《光環4》被QTE搞死的宣教士獲得了水貨評價

非對稱對抗遊戲

音遊都是按時按鍵,所以都是QTE(霧)

- 你今天的考勤按時打了嗎?

圖片示例

這是一個QTE終結動作,連打E鍵獲得高評價分數,但是不連打也不會導致貝姐死亡,源自《獵天使魔女》PC移植版

這是一個過場QTE,如果不正確按出該QTE,里昂會被飛刀殺死,源自《生化危機4》PC版

這是一個掙脫QTE,如果不連按方向鍵,里昂會被該怪物殺死,源自《生化危機6》PC版